Smart and Healthy Living

Das Selbstversorger-Hausboot

Ein Leben abseits von Autolärm und Abgasen – immer mehr Menschen zieht es ans Wasser. Energieautarke schwimmende Häuser erfüllen nicht nur diesen Lebenstraum, sondern kurbeln auch die Wirtschaft strukturschwacher Regionen an. In dem Projekt »autartec®« arbeiten die Fraunhofer-Institute IKTS und IVI gemeinsam mit ihren Partnern an einem Hausboot, das sich selbst mit Wasser, Strom und Wärme versorgt.

Schwimmende Häuser werden in Deutschland immer beliebter – und das nicht nur als Feriendomizil, sondern auch als fester Wohnsitz. Das Lausitzer Seenland bietet sich hierfür besonders an: Mit 23 Seen und einer Fläche von 13 000 ha ist es das größte künstliche Seengebiet Europas. Die Region zwischen Ostsachsen und Südbrandenburg war über Jahrzehnte durch den Braunkohletagebau geprägt, viele Seen sind von Infrastrukturen wie Wasser- und Energieversorgung abgeschnitten. Nun sollen Hausboote der Region zu mehr Anziehungskraft verhelfen. Darunter auch das in der Lausitz angesiedelte Projekt autartec®, an dem die beiden Fraunhofer-Institute für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI und für Keramische Technologien und Systeme IKTS beteiligt sind. Gemeinsam mit Partnern aus der Region, Mittelständlern, Industrie sowie der Technischen Universität Dresden und der Brandenburgischen Technischen Universität arbeiten sie daran, bis 2017 auf dem Geierswalder See nordwestlich von Hoyerswerda ein energieautarkes schwimmendes Haus zu bauen.

Energieautark wohnen auf dem Wasser

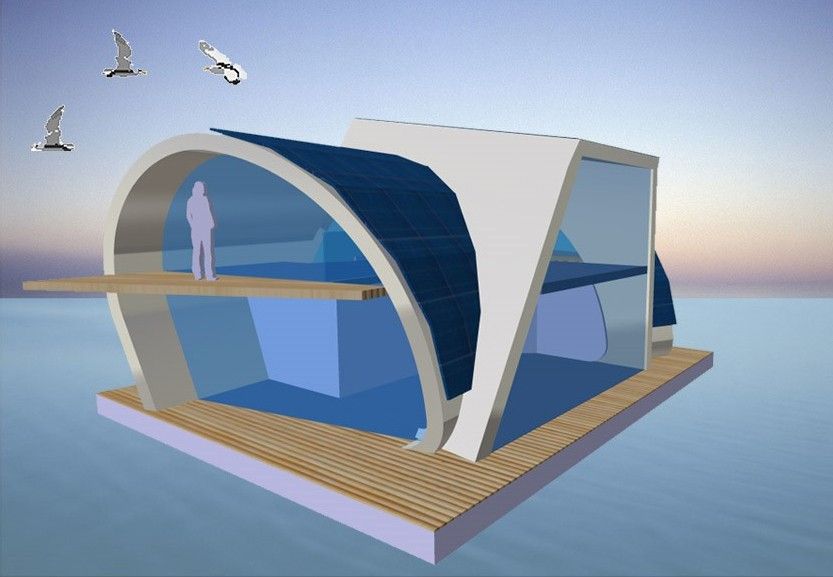

Das Haus auf dem 13 × 13 m² großen Stahlponton erstreckt sich über zwei Ebenen: Das Erdgeschoss bietet 75 m² Wohnfläche, das Obergeschoss weitere 34 m². Auf der 15 m² großen Terrasse überblickt man den gesamten See. Moderne Architektur und Bautechnik trifft dabei auf hocheffiziente Anlagen- und Gebäudeausstattung. Solarzellen werden in die Gebäudehülle integriert, Lithium-Polymer-Akkumulatoren speichern die gewonnene Energie. Um Platz zu sparen, sind die vom Fraunhofer IVI entwickelten Batteriesysteme in die Textilbetonwände oder Treppenelemente eingebaut. Für wohlige Wärme an eisigen Wintertagen sorgt ein Salzhydrat-Kamin: Oberhalb des Feuers befindet sich eine wassergefüllte Wanne mit Salzhydraten. Durch die Wärme schmelzen die Salzhydrate und nehmen diese auf. Sind sie vollständig verflüssigt, lässt sich die Wärmeenergie zeitlich nahezu unbegrenzt speichern. Bei Bedarf setzen funkbasierte Kristallisationsauslöser die Wärme wieder frei. Um das Haus den Winter über zu heizen, reicht ein Kamin aber nicht aus. Ein Zeolithspeicher im Ponton hilft weiter: Die Zeolithmineralien werden im Sommer getrocknet – ein rein physikalischer Prozess, bei dem Wärme gespeichert wird. Im Winter reicht feuchte Luft aus, damit der Speicher Wärme abgibt.

Für angenehme Temperaturen im Sommer sorgt die adiabate Kühlung. Anders als bei herkömmlichen Klimaanlagen benötigt das System keine elektrische Energie, sondern nutzt die Verdunstungskälte von Luft und Wasser. Eine Seitenfläche des Hauses wird begrünt und befeuchtet, die entstehende Verdunstungskälte kühlt dabei die Gebäudehülle.

Alles unter einem Dach

Zur Wasserversorgung im Hausboot entwickeln Forscher des Fraunhofer IKTS ein geschlossenes Kreislaufsystem für Trink- und Brauchwasser. Dafür setzen sie auf eine Kombination aus keramischen Membranen und verschiedenen elektrochemischen und photokatalytischen Prozessen. Während an Land das Abwasser immer auch biologisch behandelt wird, ist dieser Prozess auf einem schwimmenden Haus nicht möglich. Physikalische und chemische Methoden schaffen dabei Abhilfe: Die Keramik bietet sehr effiziente Möglichkeiten, um Prozesse wie Photokatalyse, Elektrochemie und Filtration auf engstem Raum zusammenzubringen. Andere Materialien wie Stahl und Kunststoff würden bei derart aggressiven Vorgängen versagen. Die Technik für das Kreislaufsystem soll im Ponton untergebracht werden. So ist alles unter einem Dach gebündelt.

Letzte Änderung: